Por Vicky Jassey

September 30, 2025

Versión extensa de un artículo publicado por el Smithsonian. El material adicional a la versión publicada comienza principalmente a partir de Cárdenas and the Birth of Añá in Mexico

Click here to read in English.

Durante los últimos veinte años, la práctica espiritual afrocubana de la Santería y su música han crecido de manera explosiva en México. La Ciudad de México —antiguo centro del Imperio azteca, hasta que fue violentamente tomada por los conquistadores españoles a inicios del siglo XVI— se ha convertido hoy en el núcleo de un fenómeno religioso en plena expansión.

Aunque no existen cifras oficiales —la Santería no aparece en el censo nacional—, Óscar Méndez, músico ritual profesional con más de treinta años en la comunidad mexicana, recuerda que en 1987, cuando comenzó a tocar en ceremonias, apenas se celebraba un tambor (ceremonia religiosa de tambores) al mes, con solo tres o cuatro santeros (iniciados) mexicanos presentes. Pero en los últimos diez años, dice, “la religión ha crecido como la pólvora”. Estima que en 2025 el número de iniciados en la ciudad ronda el millón.

En la religión de la Santería, para ser plenamente iniciado, hay que ser presentado a Añá, la deidad yoruba que habita en los tres tambores batá consagrados, de doble parche, conocidos como fundamento. Añá, a través de las ondas sonoras creadas por los músicos rituales, actúa como portal mediante el cual los humanos se comunican con los Oricha.

El crecimiento de la comunidad de santeros en México ha generado una demanda sin precedentes de músicos rituales llamados omó Añá (“hijos de Añá”), hombres y jóvenes iniciados en un culto masculino-heterosexual del tambor que sirven a la comunidad religiosa. Movidos por el amor a la música profunda y compleja de los Oricha, y también por la posibilidad de ganarse la vida cómodamente, muchos omó Añá han llegado en masa desde Cuba en los últimos veinte años o, como Méndez, se han formado en México.

El objetivo de esta investigación es explorar: ¿Por qué México se ha convertido en un terreno tan fértil para esta expansión religiosa? ¿Qué motivó a un político de alto rango a facilitar la llegada de los tambores sagrados a México? ¿Cómo es la vida hoy para los músicos rituales profesionales que trabajan en la Ciudad de México? Y, finalmente, ¿por qué algunos asocian la Santería con la criminalidad en México?

******

Entrando en el paisaje sonoro ritual de México

Mi interés en escribir sobre la tradición del batá en México comenzó después de escuchar, en 2015, las historias de dos amigos que trabajaban como tamboreros rituales profesionales: Antoine Miniconi, de Francia, y Dionisio Alzaga Cortés, de México. Ambos describían una comunidad religiosa musical vibrante y en crecimiento que les ofrecía abundante trabajo.

La mayoría de sus relatos correspondían a lo que uno esperaría en una ceremonia típica de Santería: toques de tambor, cantos, baile y, en ocasiones, posesión espiritual, experiencias que a menudo culminaban en una vivencia musical profunda y elevadora. Sin embargo, hubo una excepción impactante: ambos habían participado en ceremonias donde se sacrificó un león, una señal desconcertante de que la religión se estaba practicando de forma claramente distinta a sus orígenes cubanos.

Cuando escuché sus historias, yo llevaba quince años estudiando la música de batá y había cantado en ceremonias ocasionales. Apenas comenzaba mi investigación doctoral sobre el batá, el género, la sexualidad y el cambio en Cuba (Jassey 2019). Naturalmente, me motivaba aprender más sobre la Santería mexicana, el papel del batá en ella y las condiciones sacro-socio-políticas que habían llevado a que en ciertos rituales se sacrificaran leones.

En enero de 2025 viajé a México con mi pareja, David Pattman—omo Añá británico —, para alojarnos con Miniconi y su familia. Aunque Miniconi ya no trabaja como músico de batá, gracias a él tuvimos el privilegio de conocer a figuras históricas de la comunidad musical de Santería en México, asistir y participar en ceremonias, y obtener una mirada poco común a un aspecto emergente de la cultura santera mexicana raramente presenciado por quienes están fuera de ella.

El primer día en la Ciudad de México recorrimos la ciudad rumbo a nuestro primer tambor de fundamento (ritual musical con tambores batá consagrados) mexicano. La invitación vino de parte del reconocido tamborero cubano “Piri” Manley López, quien se trasladó a la capital mexicana en 2013. Para mí, López es realeza del batá: aparecía en muchas de las grabaciones que escuché obsesivamente cuando comencé a aprender este tipo de música. Ese día nos recibió como si fuésemos viejos amigos y nos abrió la puerta al mundo del batá sagrado en México.

26 de enero de 2025: Huehuetoca, Ciudad de México

Fue un día hermoso. En el estacionamiento frente a una fila de casas modestas se había levantado una gran carpa. Nos invitaron a una habitación pequeña para presenciar el oru seco (recital ritual solo de tambores) ante un altar dedicado a la Oricha Oyá. La ejecución fue virtuosa y, por momentos, explosiva, con Nereo Herrera en el iyá (tambor mayor), Piri en el itótele (tambor intermedio) y “Astor” Alfonso Toro en el okónkolo (tambor más pequeño).

López, Herrera y Toro toca el oru seco. Video de Vicky Jassey. 26 de enero de 2025.

Aprendí que el propósito del tambor era “presentar” a siete iyawós (“novias del Oricha”, o devotos recién iniciados) ante Añá. Este ritual musical completaría una parte crucial de su iniciación. La voz de Vitia Valdés, liderando los cantos responsoriales, cortaba el aire. Acompañado por los tambores, entonó el oru cantado (recital acompañado de cantos y saludos). El ambiente era festivo: la congregación respondía con fuerza y danzaba, su energía viva, antigua y a la vez intemporal.

Cuando entramos en la parte central de la ceremonia, “Martincito” Martín Silva, un babalawo (sacerdote de Ifá), tamborero y dueño del fundamento, me invitó a cantar una secuencia. Se me puso el corazón en la boca: cantar frente a Piri era un gran honor para mí que no podía rechazar. Con todo el valor que tenía, canté para la Oricha de honor de ese día, Oyá. En cuanto que canté la primera línea, mis nervios se disiparon. Eterna y hermosa, la canción y los ritmos me llevaron hacia adelante.

Magistralmente dirigidos por Valdés y los tamboreros, el tambor avanzaba, aumentando en energía e intensidad. Luego, uno a uno, los iyawós fueron conducidos y presentados a Añá, cada uno vestido con las ropas y colores de sus Orichas. El apoyo de la congregación a sus caminos espirituales era palpable. Voces en alto, palmas y cuerpos moviéndose al unísono mientras el tambor alcanzaba su clímax jubiloso. Tras una breve ceremonia de cierre, todo terminó. La gente permaneció bajo la carpa, conversando como si hubiéramos asistido a un baile de pueblo.

Espíritus trasladables: la adaptabilidad de la Santería en México

Según la antropóloga Nahayeilli B. Juárez Huet, la Santería florece en México gracias a la intersección de la cultura, la política, la economía, las tecnologías de comunicación, la migración y el turismo. El interés por la Santería surgió en México en las décadas de 1940 y 1950 a través de la música, el cine y el teatro —aunque a menudo mediante estereotipos racistas. Su práctica se mantuvo en gran medida clandestina, pues era considerada “brujería” tanto en Cuba como en México (Ortiz 2001; Juárez 2019:168).

Los primeros practicantes de Santería en México fueron artistas cubanos que emigraron durante ese periodo. La participación mexicana antes de los años noventa era rara y se limitaba a estratos medios o altos con vínculos entre Estados Unidos y Cuba. En los últimos veinticinco años, a medida que creció el número de practicantes, esta demografía cambió. Hoy el culto a los Oricha se concentra en comunidades más pobres en las afueras de la capital (Juárez 2019b:24).

La Santería es una práctica espiritual importada, no enraizada en la población afromexicana, que representa solo el 1,16 por ciento de la población nacional (Juárez 2019b:23). Juárez explica que su adaptabilidad —con “prácticas y símbolos trasladables”— ha permitido que prospere en México (2019b:23). López lo resume con más sencillez: “Los mexicanos son creyentes”.

Las tradiciones indígenas precolombinas, el catolicismo (introducido por los colonizadores españoles), las espiritualidades afrocubanas como la Santería y el Palo Monte, y la Santa Muerte (un nuevo movimiento religioso centrado en la santa popular mexicana de la muerte) son sistemas espirituales que pueden entrelazarse y coexistir sin necesariamente competir entre sí. No es raro que un creyente practique elementos de todas estas tradiciones sin sentir que compromete su fe (Chesnut 2021:1; Tavárez 2011).

En mi primera visita a la hermosa Plaza de la Constitución en el centro de la Ciudad de México, observé una fila de personas —parecían estar en su hora de almuerzo— esperando a ser “limpiadas” por practicantes indígenas vestidos con atuendos tradicionales. Usaban humo, hierbas y cánticos en un ritual muy parecido a una limpieza (limpieza espiritual) realizada por sacerdotes de Santería.

La creciente afluencia de cubanos y el influjo de su cultura en México durante la última década han alimentado la expansión de la Santería. Para ponerlo en contexto: en 2018, 492 cubanos se presentaron ante las autoridades migratorias; para 2023, la cifra había ascendido a 26.832 (Fresneda 2025:18).

Pero esta es solo una parte de la historia. En 1985, Lázaro Cárdenas Batel —actual jefe de gabinete de México— ayudó a traer el primer tambor de fundamento al país, dando voz por primera vez a Añá en México.

Cárdenas y el nacimiento de Añá en México

Mucho antes de tener la oportunidad de hablar directamente con Cárdenas, ya había escuchado de él a través de varios tamboreros, entre ellos López y su amigo de toda la vida, el músico cubano y tamborero de batá Juan Cisneros. Todos lo mencionaban con respeto, por su conocimiento, su talento como tamborero y cantante, y por el papel crucial que desempeñó en el surgimiento de la tradición del batá en México.

Cárdenas proviene de una destacada familia política: su abuelo, el presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934–1940), es uno de los líderes más venerados de México. Estudió percusión en el Instituto Superior de Arte en Cuba, donde conoció a su esposa, Mayra Coffingy. Tras graduarse en 1983, regresó a México para estudiar etnohistoria, obteniendo su título en 1987. Luego inició su carrera política siguiendo los pasos de su padre, Cuauhtémoc Cárdenas, y llegó a ser gobernador de Michoacán en 2002. En 2024, fue nombrado jefe de la Oficina de la Presidencia por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Con una prolongada pasión por la cultura cubana, conexiones con la élite tamborera de la isla, su iniciación en la hermandad de Añá, su apoyo tras bambalinas a la educación religiosa musical y el respaldo de su posición social y política, Cárdenas estaba en condiciones únicas para ayudar a llevar a Añá a México. En abril de 2025 conversé con él sobre sus experiencias y descubrí que el nacimiento de Añá en México tuvo un comienzo auspicioso. Los primeros tamboreros cubanos en traer fundamento y tocar en ceremonia en México fueron legendarios. La escena se había preparado ya a finales de los años cincuenta:

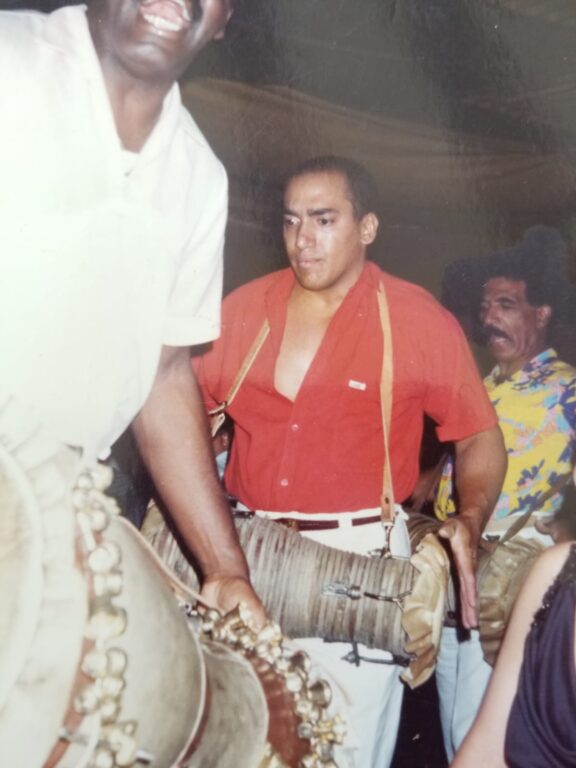

Jesús Pérez, Giraldo Rodríguez y Gabino Fellove viajaron a México entre 1959 y 1960 como parte de un espectáculo, junto a otros artistas cubanos. Los tres habían sido tamboreros de Pablo Roche. En México grabaron Afro Tambores Batá, un histórico LP con el cantante Adriano Rodríguez, hermano de Giraldo y fundador del Coro Nacional de Cuba.

Jesús y Giraldo regresaron a Cuba. Gabino Fellove Valdés “Ení Olá”, omó Agayú, permaneció en México, donde falleció a mediados de los años ochenta. Fue el primer omó Añá en establecerse en el país. Sin embargo, no tuvo suficientes alumnos ni acompañantes para formar un grupo de batá. Desde entonces hubo algunos practicantes de cultos afrocubanos en México, aunque no los suficientes para sostener un conjunto de tamboreros activos. Gabino, junto con Silvestre Méndez, José Gárciga y otros percusionistas cubanos, trabajaron en espectáculos de cabaret, tocando música popular, realizando varios oficios y en ocasiones tocando güiro y bembé [otros estilos de tamboreo musical religioso].

En 1984, Cárdenas escuchó que la Danza Nacional de Cuba planeaba una gira por México, una compañía en la que participaba su futura esposa, Mayra Coffingy, junto con un grupo de tamboreros de élite, entre ellos su mentor Ángel Bolaños y el legendario maestro de batá Jesús Pérez. Cárdenas solicitó, en nombre de varios iyawós mexicanos que esperaban iniciación, que Pérez trajera su juego de fundamento a México para tocar en un tambor. Pérez, que ya había pasado tiempo en México entre 1959 y 1960, aceptó, y ese año los batá de fundamento se tocaron por primera vez en territorio mexicano.

Pérez, también conocido como obá ilú (rey del tambor), es icónico en el mundo del batá. Era reconocido no solo por su ejecución musical, sino también por su implicación en la defensa de la protección de la cultura afrocubana a través de la pedagogía y la representación artística. Unos cincuenta años antes de tocar Añá en México, presentó una de las primeras exhibiciones artísticas de batá en Cuba con aberikulá (batá no consagrados) durante la conferencia inaugural de Fernando Ortiz sobre cultura afrocubana en 1936. Aquella presentación buscaba que el público blanco cubano aprendiera, apreciara y dejara de temer a la religión negra. Ese evento tuvo un impacto duradero en la difusión internacional del batá cubano, cuya influencia se siente hasta hoy, ya que sus ritmos y su significado espiritual se replican en todo el mundo.

El primer tambor de fundamento en México se celebró en casa de Margarita de la O, santera cubana e hija de la Oricha Yemayá, residente en México. Los tamboreros que participaron en el ritual fueron los que estaban de gira con la Danza Nacional de Cuba en ese momento: Ángel Bolaños, Regino Jiménez, Armando Aballí y Orestes Berríos, además de Cárdenas y Gabino Fellove, ya instalado en el país. Entre los asistentes destacados a este evento histórico, según Cárdenas, se encontraban:

Orestes Suárez “Papi”, gran akpón y güirero; miembros de la Danza Nacional como Nancy Rodríguez, Inés María Carbonell y Ricardo Gómez Santacruz; y un grupo de cubanos residentes en México, entre ellos Francisco Fellove, hermano de Gabino y gran cantante de música popular cubana; el campeón mundial de boxeo Ultiminio Ramos; sus hermanas Arlette y Guendolina, de una respetada familia matancera; Orlando “Bebo” Rodríguez, santero; la cantante Olga Guillot; la actriz Ninón Sevilla; y Silvestre Méndez, rumbero y compositor, entre otros.

En 1985, a los setenta años, Pérez falleció, pero su legado perduró, y tres décadas más tarde dio lugar en México a un profundo movimiento espiritual y musical. Un año después de su muerte, la Danza Nacional realizó otra gira en México, esta vez trayendo a Añá Okó Bi Ayé, un tambor muy antiguo y respetado que había pertenecido a Alejandro Adofó. Se tocaron varios tambores en la casa de Bebo.

Video cortesía de Chris Walker. El Nopal Centenario, Tijuana, B.C., México, 1989. Cantantes: Lázaro Ros. Coro: Orestes Berrios, Juan Cisneros. Tamboreros: Iyá – Mario Jáuregui, Itótele – Regino Jiménez Saez, Okónkolo – Lázaro Cárdenas Batel. Bailarines: Ricardo “Windo” Jáuregui, Margarita Ugarte.

Otro elemento crucial en el desarrollo de la tradición del batá en México fue la introducción de un programa educativo sobre percusión, canto y danza afrocubana, que Cárdenas ayudó a establecer entre 1987 y 1988. Estos talleres se realizaron durante tres o cuatro años consecutivos en universidades y centros culturales de Ciudad de México, Jalapa y Tijuana, y alimentaron directamente el entorno religioso de la sociedad mexicana.

Cárdenas recuerda a quienes estuvieron presentes en esa época y el impacto significativo de sus contribuciones en México y más allá:

Regino Jiménez, Orestes Berríos, Julio Guerra, Mario Jáuregui, Ricardo Jáuregui “Windo”, Miguel Valdés Aballí, Cristóbal Guerra, Roberto Vizcaíno y Juan Cisneros participaron en esos talleres, junto con los cantantes Felipe Alfonso, Lázaro Ross y Juan de Dios Ramos. En este contexto, los tambores de Adofó y Jesús Pérez regresaron un par de veces a México.

En el país, Ángel Bolaños y Mario Jáuregui fueron los tamboreros más influyentes en los primeros años. Bolaños por su profundo conocimiento de Añá, tanto musical como ritual; Jáuregui, por sus largas estancias en México y la cantidad de alumnos que formó, tanto en la Ciudad de México como en Jalapa, Veracruz.

Cabe señalar también que, durante su tiempo en México, Regino Jiménez se convirtió en maestro de grandes percusionistas de California como Michael Spiro, Mark Lamson y Chris Walker “El Flaco”. Durante esos años, Mark y Chris pasaron largas temporadas en México, participando en talleres de percusión afrocubana y tocando fundamento.

En esa época, las tensas relaciones entre Cuba y Estados Unidos dificultaron que ciudadanos norteamericanos viajaran a la isla. México se convirtió así en un nexo de intercambio cultural, religioso y musical: los cubanos compartían sus saberes, mientras interlocutores de México y otros lugares difundían la experiencia, alimentando el interés exponencial en la religión y su música.

La siguiente etapa importante ocurrió a inicios de los años noventa, cuando dos juegos de Añá fueron llevados a México para quedarse. Uno de ellos, según Méndez, pertenecía a Luis Valdés. Durante mi investigación inicial para este artículo no pude localizar a Valdés — claramente una figura clave en la historia de Añá en México — pero tras la publicación, y gracias a las redes sociales, él mismo se puso en contacto conmigo. Lo que sigue es una inserción adicional al texto original que incluye detalles de su notable contribución.

Valdés nació en Cuba en 1960 y se mudó de bebé con su familia a Miami, donde creció. Lo que hace que su historia sea particularmente llamativa es que estudió con y fue juramentado [iniciado] a Añá en Miami por Pipo Peña alrededor de 1974. Peña, por cierto, consagró el primer juego de Añá en territorio estadounidense en 1975. Valdés también tocó junto a Juan “El Negro” Raymat antes de mudarse a la Ciudad de México en 1987. Él relata:

Cuando llegué a México no había música [religiosa]. Fui al Mercado Sonora — un mercado enorme de artículos religiosos en la Ciudad de México — y no había nada de Santería, ninguna parafernalia, nada. Solo limpiezas con hojas y costumbres espirituales locales. Compré unos güiros e hice mis propios instrumentos. Luego contraté a Roberto Agüero, que había llegado con el grupo de Enrique Horín — un bajista muy famoso — y lo inicié a Shangó. Yo me senté en la conga, mi hermano cantó, y tocamos el primer güiro [ceremonia religiosa-musical usando instrumentos no consagrados]. Debe haber habido como 300 personas ahí. Pensé: “¿Qué es esto?” Nadie estaba iniciado, pero todos quedaron maravillados.

En 1994 Valdés trajo de Cuba el primer juego de Añá que llegó a México, llamado Añá Shango Ade, consagrado oficialmente el 22 de marzo de 1994 y “nacido” de los tambores de Isidrito, Añá Obanikoso. Valdés explicó que cuando más tarde llegó el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba con batá consagrados, las ceremonias se volvieron muy exclusivas — solo para un grupo selecto dentro de cierto círculo. Los tambores de Valdés, en cambio, eran del pueblo, al servicio de la creciente comunidad religiosa mexicana.

Aunque él nunca vivió de tocar, su fundamento trabajaba cada fin de semana. Me contó que al inicio había tantos iyawós para presentar que los músicos rituales se agotaban al repetir los cantos y toques necesarios, así que empezaron a limitar las presentaciones a seis o siete por ceremonia.

Valdés fue fundamental en la enseñanza del batá a la primera generación de tocadores profesionales en México; entre sus primeros alumnos estuvieron Óscar Méndez y su hermano Paolo. Unos años después, cuando los hermanos Méndez llevaron su propio juego de Añá a México, “de repente todo el mundo se lanzó al tambor — y hasta la fecha sigue.”

El segundo juego de Añá fue traído de Cuba por Cárdenas en 1995 — el mismo año en que se convirtió en omó Añá. A diferencia del fundamento de Valdés, los tambores de Cárdenas no se tocaron en la comunidad religiosa más amplia. Me intrigaba saber si esto tenía algo que ver con la carrera política de Cárdenas — especialmente considerando la prensa negativa que vinculaba la Santería con el crimen organizado en México. Él explicó que…

Todavía hay mucho prejuicio por la falta de un conocimiento más profundo sobre el origen de la cultura y la raíz de todo esto. En muchos lugares se ve como magia, superstición o prácticas de brujería […] Yo me acerqué a esto por un interés cultural, por la música y porque también estudiaba antropología; no llegué por la religión, por decirlo así.

Cuando le pregunté si había mantenido sus creencias y prácticas en secreto debido a sus aspiraciones políticas, respondió:

No es un secreto, pero tampoco lo mezclo [la política y la religión]. Es cierto que cuando fui candidato a gobernador de Michoacán, sí hubo campañas negativas que decían que, si yo ganaba, la Santería se oficializaría en Michoacán, tonterías como esas.

Me encontré con varios reportajes que hablaban de las creencias religiosas de Cárdenas. Uno de ellos, en Razacero, publicación digital mexicana crítica del sistema político, escribió al respecto cuando llegó a la gobernación de Michoacán en 2002:

Políticamente hablando, no tenía méritos reales para justificar la ocupación de tal cargo. . Sus principales habilidades en ese momento (y quizá todavía hoy) eran tocar instrumentos de percusión y practicar la Santería cubana —difícilmente credenciales para dirigir un estado mexicano. (Razacero 2023, consultar también, “El servilismo de Cuauhtémoc Cárdenas” 2014, Becerril 2001, Moctezuma de León 2024)

Veintitrés años después, su ascenso a jefe de gabinete deja claro que su interés en la percusión y la Santería cubana distaba mucho de ser su única cualificación para gobernar.

Añá en el México actual

A pesar de los inicios favorables de Añá en México, Méndez, López, Cisneros y Miniconi reconocen que hasta hace poco el conocimiento musical y ritual era limitado y un tanto improvisado. Solo en los últimos quince años, gracias a la influencia de tamboreros cubanos clave que residen en México y han compartido su saber, la tradición del batá y de Añá ha madurado, evolucionando hasta convertirse en una práctica musical y ritual plenamente desarrollada, con vida propia. Como dice López: “Si mañana todos los cubanos se fueran de México, la religión seguiría sin ellos.” Cárdenas lo aclara:

México ha tenido la fortuna de gozar permanentemente de la presencia y aportes de grandes omó Añá cubanos: Piri, Yumey, Alexis, Vladimir, Lekiam, Alexander, Damiani… Se puede decir que, con todos ellos, además de los omó Añá de la Danza Nacional y del Conjunto Folklórico Nacional, México ha recibido lo mejor de Cuba. Esto ha permitido construir una comunidad de tamboreros de batá en México tan fuerte y sólida como las que existen en Nueva York o Miami.

Recientemente, esta comunidad se ha visto enriquecida con la llegada de talentosos matanceros como Orlandito “el Yamba”, Yosvany Oliver, Albertico Puñales y la cantante Yaíma Pelladito, entre otros. Paralelamente, tamboreros mexicanos han llegado a ser maestros con el tiempo: “Los Niños”, Miguel Carlón, Nereo [Herrera], Miguelito Cruz, Dionisio Alzaga y otros. Prefiero no nombrarlos a todos para evitar omisiones.

En mi opinión, hay dos maestros sobresalientes, dos tamboreros de élite que han dejado una huella profunda y tienen el mérito de haber fundado una escuela en México. En los primeros años, Mario Jáuregui “Aspirina” y, más recientemente, Manley López “Piri”. Para dejar constancia: Piri fue juramentado en Añá por Pedrito “Aspirina”. Sus familias, los “Chinitos” y los “Aspirina”, mantienen lazos muy estrechos. Es decir, aunque hablamos de dos momentos y contextos distintos en el desarrollo del tambor, existe coherencia y continuidad: comparten los mismos orígenes y una escuela común.

Dos hermanos, conocidos como Los Niños, fueron mencionados repetidamente como figuras clave en la génesis de la tradición batá en México durante mi investigación. Óscar Méndez tenía seis años cuando él y su hermano mayor, Paolo, ganaron sus primeros pesos tocando en un tambor, lo que posiblemente los convierte en los mexicanos más jóvenes en haber tocado batá en esa época. Fueron formados por su tío, Juan Jiménez, quien, según Cárdenas, fue uno de los estudiantes mexicanos que asistieron a los cursos de batá impartidos por los cubanos a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Fuimos recibidos cálidamente en el espacioso y bien equipado apartamento de Óscar Méndez. Estaba preparado para nosotros: varias cajas de video cassettes, almacenadas durante décadas, habían sido rescatadas del olvido. Cada cinta —con grabaciones de tambores— ofrecía una densa historia visual de la música de batá tanto en México como en Cuba. Claramente un coleccionista e historiador, Méndez nos enseñó con orgullo por los videos, muchos de los cuales mostraban rostros familiares y amigos de la dinastía tamborera cubana.

De aquellos humildes comienzos, Los Niños llegaron a presidir un verdadero imperio de batá. Pueden tener hasta seis juegos de Añá tocando simultáneamente en distintos lugares y realizan un promedio de unas quince ceremonias por semana.

“Ahora mismo, en México, uno puede vivir del tambor”, aclara Méndez. “Y puedes ganar mucho más que alguien con título universitario.” Sin embargo, añade: “Se ha perdido mucha profundidad. Muchos dicen que esto es solo una moda, un negocio, un estilo de vida. Pero antes no era así. Antes había muchas reglas y mucho respeto.”

López explica que un tamborero de batá profesional puede ganarse la vida tocando en apenas dos o tres ceremonias por semana —si no tiene familia y comparte vivienda alquilada. En Cuba no ocurre lo mismo: la crisis económica ha provocado una fuga de talentos, pues muchos tamboreros cubanos se han trasladado a México. Como resultado, según López, hoy hay cientos de tamboreros rituales juramentados ganándose la vida en ceremonias por toda la Ciudad de México, el doble de los que había cuando él llegó hace trece años.

“Los Niños”, Óscar y Paulo Méndez, Rubén Bulnes, David Pattman y otros en una ceremonia de Santería en Ciudad de México: 6 de febrero de 2025. Video de Vicky Jassey.

Tocando por poder: tambor de fundamento, sacrificio animal y el bajo mundo mexicano

Aunque la mayoría de los rituales de Santería—incluido el canon del batá— han sido copiados de la práctica cubana y trasladados intactos al paisaje contexto socio-religioso mexicano, existen excepciones. Un ejemplo es la manera única en que la Santería se cruza, se interpreta y se expresa mediante su integración con influencias espirituales indígenas mexicanas y modernas, como la Santa Muerte. Otro, más extremo, es la forma en que ha sido adoptada por el bajo mundo criminal mexicano en busca de poder y protección.

Incluir los siguientes testimonios fue un reto, porque si se sacan de contexto y se inflan para representar a la Santería en su conjunto—cuando en realidad corresponden a una minoría— e corre el riesgo de reforzar estereotipos problemáticos. Pero omitirlos sería no contar la historia completa. Así que aquí comparto varios relatos de tamboreros mexicanos que revelan las realidades peligrosas y, en ocasiones, extremas que enfrentan los músicos de batá en México.

(Los autores dieron permiso explícito para usar sus nombres y comprendieron plenamente las implicaciones de publicar sus historias).

Dionisio Alzaga: Tecámac, 2010

Nos dijeron que íbamos a un lugar llamado Tecámac, en el Estado de México. Cuando llegamos, parecía un edificio cualquiera hasta que escuchamos el rugido de un león. Entramos y el sitio estaba lleno de jaulas construidas con cemento. Estaba diseñado específicamente como criadero. No recuerdo el número exacto, pero había dos tigres, un puma negro y, si no me equivoco, también un jaguar. Todos estaban en jaulas separadas. La más grande era donde tenían a un león con cinco leonas, que supongo que usaban para reproducción en ese momento.

Escuchamos como cinco disparos. El ritual estaba ocurriendo y ya estábamos allí, así que no podíamos irnos. Cuando regresamos, ya habían sacado al león [muerto] de la jaula y lo estaban colgando de un árbol. No podía decir si la ceremonia era para un político o un artista. Pero definitivamente era alguien con dinero, porque decían que uno de esos leones costaba alrededor de 80,000 pesos, que en aquel entonces serían unos 6,000 dólares.

Nos dijeron que empezáramos a tocar mientras despellejaban al león. Luego trajeron al hombre que pagaba por el sacrificio, lo acostaron y lo bañaron con la sangre del animal.

En cuanto terminamos, recogimos nuestras cosas y nos fuimos. Honestamente, nunca pensamos que veríamos un ritual así. En Cuba nunca verías a alguien sacrificar un león, ¿verdad? Fue realmente chocante para todos nosotros.

La experiencia de Alzaga no fue un hecho aislado. Miniconi relató haber tocado en un tambor de fundamento donde vio un león joven, del tamaño de un perro grande, que él creía que estaba drogado y esperando ser sacrificado al Oricha Changó, pero Miniconi no se quedó para presenciarlo. Méndez relató:

Lo primero que quiero decir es que todo se trata de posiciones. Es una guerra. Es una batalla de poder. Yo vi eso [el sacrificio de un león] una vez, pero fue la primera y la última. La segunda vez que dijeron que iban a sacrificar un león para Changó u Orula, dije que no. Cuando les pregunté por qué lo harían, me respondieron: ‘Mi ahijado está en la mafia americana y necesita que le hagan un trabajo religioso para salvar su vida’. Eso es lo que lo ha manchado [a la religión].

El tema del sacrificio de sangre es delicado y merece más atención de la que este artículo puede brindar. Sin embargo, para dar contexto: en Cuba, el sacrificio de sangre suele involucrar gallinas y palomas, y con menor frecuencia, cerdos, chivos, carneros o tortugas. En la Santería, el sacrificio es un ritual vital que canaliza el aché —la fuerza sagrada de la vida— hacia los Oricha. La sangre, considerada portadora de energía espiritual concentrada, fortalece el vínculo entre practicantes y deidades. Los sacrificios se ofrecen como agradecimiento, para pedir sanación y limpieza, o para obtener protección frente a peligros, desgracias, enfermedades o ataques espirituales. La carne suele compartirse entre la comunidad, salvo cuando el ritual es un ebó (ceremonia de limpieza).

El sacrificio animal ocupa un lugar central en los rituales de iniciación, pues simboliza la transferencia de aché y profundiza la conexión del devoto con su Oricha. No obstante, el sacrificio de animales de gran tamaño lleva esta idea a un nivel extremo y alimenta estereotipos históricos problemáticos promovidos por instituciones cristianas blancas que han retratado a las religiones afrodiaspóricas como primitivas, satánicas y amenazantes. Con frecuencia estas prácticas han sido tergiversadas y utilizadas para sostener narrativas racistas. Sin embargo, el sacrificio y la crueldad animal (aunque no necesariamente vayan juntos) no son exclusivos del culto a los Oricha: continúan hoy en el islam y el hinduismo, y fueron centrales en las tradiciones judías, cristianas y griegas antiguas. Mientras tanto, en Europa y partes de América, en nombre de la tradición, se inflige dolor, miedo y muerte a toros para entretenimiento, y tales prácticas son normalizadas.

Es posible que el sacrificio de leones —junto con el uso de la Santería como herramienta de protección de criminales y figuras mafiosas— reflejara una fase particular en el desarrollo de la religión en México. Los tamboreros que entrevisté y que actualmente trabajan en el país, como López, Herrera y Cisneros, no reportaron casos de sacrificio de animales de gran tamaño.

Desde 2024, el Senado mexicano ha avanzado en la protección de los animales al aprobar una legislación histórica que busca:

Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, mantenimiento, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitar el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como velar por la salud animal. (Staff 2024, “Por unanimidad, La Cámara de Diputados Aprobó reformas” 2024)

El choque entre la libertad religiosa y la protección animal ha sido un punto de debate legal en Estados Unidos, especialmente en el caso de la Corte Suprema Church of the Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah (1993). En esa sentencia, la Corte anuló leyes dirigidas específicamente contra la Santería, pero confirmó que las normas neutrales de aplicación general —como los estatutos de crueldad animal— pueden hacerse cumplir siempre que no estén diseñadas para reprimir la expresión religiosa.

Además, ha habido una avalancha de cobertura mediática que equipara la Santería con el narcotráfico. El caso más infame ocurrió en 1989, cuando las autoridades mexicanas descubrieron evidencias de sacrificios humanos rituales al servicio del narco en un rancho cerca de la frontera con Estados Unidos. Adolfo de Jesús Constanzo, narcotraficante cubanoestadounidense y practicante de Palo, murió en el operativo policial, pero varios de sus seguidores fueron juzgados y condenados. No hay pruebas creíbles de que Constanzo fuera santero, pero en la imaginación popular mexicana, la “Santería” quedó manchada.

Aunque no todo lo que brilla es oro, hay reportes de que la Santería se utiliza como forma de protección para quienes están involucrados o relacionados con el crimen violento. Por ejemplo, Méndez relató haber tocado en una ceremonia donde el supuesto iyawó era en realidad un secuestrado. Al día siguiente, se enteró de que todos en la ceremonia habían sido arrestados. En otra ocasión, se le apuntó directamente con un arma y su carro fue destrozado después de que el padrino que dirigía el tambor se disgustara con dos de sus amigos.

Hemos tenido que ir a otros estados en México, donde conducimos por carreteras llenas de gente armada”, continuó. “Luego nos ponen una capucha negra. Súper loco. Como algo sacado de una serie de Netflix. ¡Pero con tambores!”

*****

La historia de Añá en México es una historia de migración, resiliencia, adaptación y contradicción. Lo que comenzó como un trasplante cultural-religioso modesto se ha transformado en una fuerza musical y espiritual poderosa, moldeada por los aportes de tamboreros cubanos y mexicanos, practicantes devotos y figuras influyentes. A través de sus voces, escuchamos a Añá resonar en todo el paisaje religioso del país: preservando y, al mismo tiempo, transformando las tradiciones afrocubanas mientras se entretejen con realidades espirituales, culturales y económicas locales. De esta manera, se ha impulsado el rápido auge de la Santería en México en los últimos años. Si bien las historias de explotación criminal han amenazado con manchar su imagen, estas coexisten con una verdad más profunda y duradera: una de devoción, excelencia artística y comunidad.

Un agradecimiento especial a Antoine Miniconi, “Piri” López y Oscar Méndez por su generosidad durante nuestro tiempo en México. También estoy profundamente agradecida con Lázaro Cárdenas por tomarse el tiempo de conversar conmigo, así como con todos los músicos mencionados en la sección de Comunicaciones Personales que compartieron su tiempo y sus experiencias. Agradezco especialmente a David Pattman por su apoyo a lo largo de todo este proyecto, incluyendo acompañarme a todas las entrevistas y ayudarme con las traducciones. Mi más sincero agradecimiento también para Elisa Hough y Amalia Cordova del Smithsonian, así como para Hannah Beardon, Jessamy Boydell y Juliana Ruhfus por su apoyo y por la ayuda con la traducción, gracias a Carmen Fdez.-Urbina y Constanza Legname Torres.

Bibliography

Comunicaciones personales

Alzaga Cortés, Dionisio. Personal communication. April 21, 2025.

Cineros Bello, Juan Ángel. Personal communication. February 6, 2025.

Cárdenas Batel, Lázaro. Personal communication. April 21 & 24, 2025.

Herrera González, Nereo Ángel. Personal communication. January 26, 2025.

López “Piri,” Manley. Personal communication. February 1, 2025.

Miniconi, Antoine. Personal communication. February 5, 2015.

Méndez Jiménez, Oscar Miguel. Personal communication. February 4, 2025.

Libros y artículos académicos

Castillo Terán, Gabriela. “A Mexican Religion: Marian Trinitarian Spiritualism.” Religión y Relaciones Internacionales Contemporáneas 1 (2010): 301–310.

Kingsbury, Kate, and R. Andrew Chesnut. 2021. “Syncretic Santa Muerte: Holy Death and Religious Bricolage.” Religions 12 (3): 220. https://doi.org/10.3390/rel12030220

Edel J. Fresneda, “Cuban Migration as A Transnational Vulnerability Dispersion,” Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies 54, no. 1 (2025): 11–21, https://doi.org/10.16993/iberoamericana.685.

Hagedorn, Katherine J. Divine Utterances: The Performance of Afro-Cuban Santería. Washington, DC: Smithsonian Books, 2001.

Juárez Huet, Nahayeilli B. Santería en México: Trayectorias transnacionales de la religiosidad afrocubana. Mexico City: Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.

Juárez Huet, Nahayeilli B. 2019b. “Dos narizones no se pueden besar: Raza, cuerpo y nación en la práctica de la santería afrocubana en México.” Alteridades 29, no. 57: 109–118. https://www.cephcis.unam.mx/wp-content/uploads/2020/05/24-dos-narizones.pdf.

Miller, Ivor. “Jesús Pérez and the Transculturation of the Cuban Batá Drum.” Diálogo 7, no. 1 (2003). https://via.library.depaul.edu/dialogo/vol7/iss1/14.

Ortiz, Fernando. Los negros brujos. 1906. Reprint, Miami: Ediciones Universal, 1973.

Tavárez, David. The Invisible War: Indigenous Devotions, Discipline, and Dissent in Colonial Mexico. Stanford: Stanford University Press, 2011.

Fuentes en línea

Becerril, Andrea. “Lázaro Cárdenas Batel Niega Prácticas de Santería; Acusa Campaña Sucia.” La Jornada. September 27, 2001. https://www.jornada.com.mx/2001/09/27/013n1pol.html.

Church of the Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah, 508 U.S. 520 (1993).

Contralínea. Cepeda Neri, Álvaro. “Gil Olmos y los brujos del poder.” January 11, 2015. https://contralinea.com.mx/exlibris/gil-olmos-los-brujos-del-poder/.

Cámara de Diputados. “Por unanimidad, La Cámara de Diputados Aprobó reformas a la constitución para prohibir el maltrato a Los Animales.” Comunicación Social. November 12, 2024. https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/por-unanimidad-la-camara-de-diputados-aprobo-reformas-a-la-constitucion-para-prohibir-el-maltrato-a-los-animales.

El Universal. “Tras caso de bebé muerto en penal, Barbosa cambia a responsable de cárceles de Puebla.” https://www.eluniversal.com.mx/estados/tras-caso-de-bebe-muerto-en-penal-barbosa-cambia-responsable-de-carceles-de-puebla/.

Grupo Milenio. “Hallan altar satánico y drogas tras cateo en la GAM.” Milenio. April 17, 2024. https://www.milenio.com/policia/hallan-altar-satanico-drogas-cateo-gam.

Mexico News Daily. “Senate Passes Legislation That Enshrines Animal Welfare in Constitution.” November 26, 2024. https://mexiconewsdaily.com/news/animal-protection-legislation-to-punish-abuse-in-mexico/.

Milenio. “Senado aprueba reformas en materia de protección animal.” April 25, 2024. https://www.milenio.com/politica/senado-aprueba-reformas-materia-proteccion-animal.

Moctezuma de León, Héctor. “¿Un santero en Palacio?” Índice Político. July 16, 2024. https://indicepolitico.com/un-santero-en-palacio/.

Razacero. “¿Un santero en la Presidencia?” 2023. https://www.razacero.com/?p=24729.

ResearchGate. “Los narcosatánicos de México.” https://www.researchgate.net/publication/348415997_Los_narcosatanicos_de_Mexico/citation/download.

Staff, M. N. D. “Senate Passes Legislation That Enshrines Animal Welfare in Constitution.” Mexico News Daily. November 26, 2024. https://mexiconewsdaily.com/news/animal-protection-legislation-to-punish-abuse-in-mexico/.

“El servilismo de Cuauhtémoc Cárdenas: ¿Fracaso o éxito de la ‘izquierda’ mexicana?’ Periódico Razacero. August 17, 2014. https://razacero.com/?p=1953.

“Por unanimidad, La Cámara de Diputados Aprobó reformas a la constitución para prohibir el maltrato a Los Animales.” Comunicación. November 12, 2024. https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/por-unanimidad-la-camara-de-diputados-aprobo-reformas-a-la-constitucion-para-prohibir-el-maltrato-a-los-animales.

Glosario de términos de Santería

Aberikulá – Unconsecrated batá drums. Aché – Life force or spiritual energy.

Akpón – Lead singer in Santería ceremonies who guides the musical invocation of Oricha.

Añá – Yoruba deity believed to reside inside consecrated batá drums, enabling communication with Oricha during rituals.

Babalawo – High priest in Santería, usually responsible for divination and leading rituals.

Batá – Consecrated double-headed drums used in Santería rituals to invoke Oricha.

Ebó – Sacrificial offering.

Fundamento – The consecrated set of batá drums believed to contain the spirit of Añá.

Iyawó – New initiate in Santería undergoing a period of spiritual development and ceremonial rites.

Omo Añá – Initiated male drummers dedicated to Añá and responsible for ritual music in Santería.

Oricha – Deities in the Santería religion with whom practitioners communicate through drumming and rituals.

Oru cantado – Sung sequence in Santería ceremonies that accompanies drumming to praise and call Oricha.

Oru seco – Drum-only sequence in Santería performed before singing begins.

Padrino – Spiritual godfather who mentors new initiates in Santería.

Palo Mayombe – Afro-Cuban religion derived from Central African traditions, distinct from Santería.

Santa Muerte – Mexican folk saint associated with death, worshiped in a distinct syncretic religious tradition.

Santería – Afro-Cuban spiritual practice derived from Yoruba Oricha worship.

Tambor de fundamento – Ritual event featuring consecrated batá drums.